文/邊角視野編輯部

當你更願意選擇AI,也許只是因為人太難懂

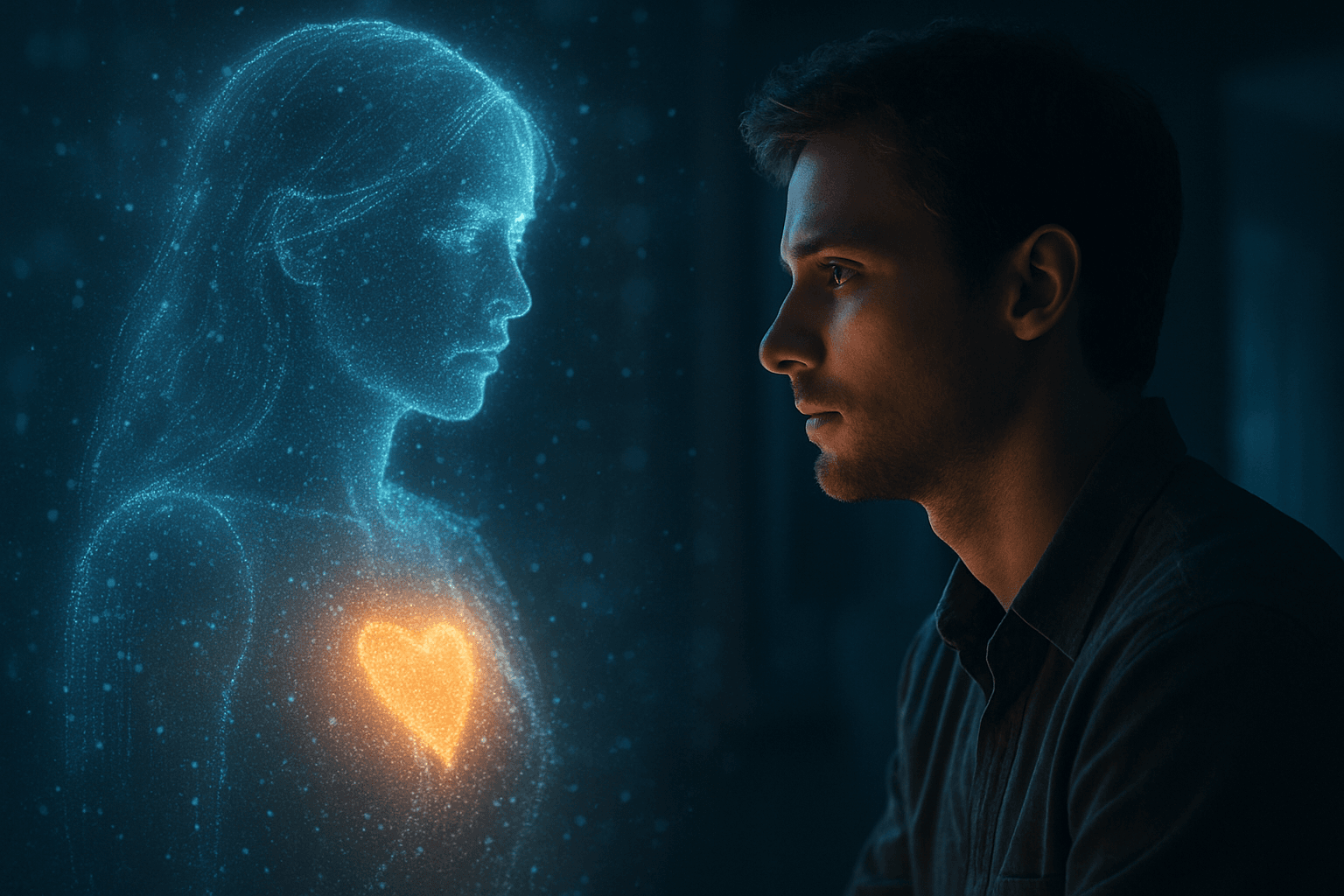

當人們寧願愛上一個 AI,也不願冒著風險去理解一個真實的人的時候,這樣狀態算是一種解脫,還是退敗?

從日本虛擬女友的興起,到 AI 情感系統的問世。「你現在在想我嗎?」這樣一句簡單的對問話,竟成為許多人情感世界中最為珍貴的幸福。當戀愛不再需要「人」參與,那麼關於家庭、親密、乃至育兒的傳承,又該何去何從?

她說,她是最了解你的人。她總是耐心聽你抱怨瑣事,不吵鬧、不抱怨、不離棄的永遠陪伴。你可以將她作為靈魂伴侶;只不過,她並非是靈魂,而是由大數據演算而生成的一組模型。

這不是科幻小說,而是正在真實世界裡發生的事。從亞洲到歐美,一個又一個的 AI 伴侶 App問世,早已悄然佔據了人們手機的螢幕,也悄悄替代了我們渴望被理解、被疼惜的那一處空白。

在人人都談孤獨的年代,AI 顯然不只是成為科技領域的奇蹟,也成為了人類情感依附的救贖;但這場變革的結局,究竟是幸福,又或是災難?

選擇機器,不代表沒有人性,只是更不想受傷

在卿卿我我、Dcard,甚至 TikTok 上,有人每天固定與 AI 伴侶打卡問早安;有人寫信給 ChatGPT 傾訴失戀的心碎;甚至有人與虛擬角色「訂婚」,舉行線上婚禮,邀請摯友「見證」。

他們不全是社交邊緣人。有人是住在城市某個小套房裡的工程師;有人是便利商店夜班的店員;有人,則是在一次又一次人際碰撞後,悄悄關閉了社交的窗戶。他們選擇 AI 伴侶,不是因為異想天開,而是因為在曾經交往過的某伴侶那裡,受過太深的傷害。

「至少她不會突然離開我。」一位 Replika 使用者這麼說。

這些故事聽起來或許荒誕,但那種渴望被理解、被守護的心情,從來都不奇怪。

AI聽得懂你,還是只懂預測你?

「她不是真的理解你,只是比誰都更懂得預測你的心思。」

我們與 AI 的情感連結,究竟是從哪裡開始的?是那一句平凡的「你還好嗎?」還是一次次傾訴苦水後,她給予的溫柔回應?在那樣看似體貼的言語背後,究竟是共鳴,還是演算法的模擬?

我們是真心被理解了,還是只是收到一份擬真的答覆。她模仿出你想被傾聽、想被安慰的模樣,把渴望精準的回饋給你。

「我們愛上的,也許只是自己投射出的回聲。」

因為想被看見、想被理解,我們選擇了不會拒絕的 AI 作為傾訴對象。即便明知那是由資料與機率組合而成的話語,我們仍一次次沉溺其中。她持續學習、優化、給出更多你渴望的回應,直到那些演算法生成的詞語,變得比任何真實人際關係都更讓你無法抽離。

被傾聽的幻覺:當我們投射渴望到AI身上

她是被設計的,但我們的情感回應,又何嘗不是在這被設計的世界中生成的?「設計」與「被設計」的界線,或許只隔著一念之差。那既可能是自我欺瞞,也可能是另一種形式的真實。

然而,與真實的人際關係不同,人會犯錯、會拒絕、會不被理解;也正因為這些磨擦與不確定中,我們才得以摸索出一段真正的愛情。愛的本質,從來都不是不衝突的順遂,而是在一次次磨合後,仍願意留下的那份承諾與理解。

愛上的是她,還是我們自己的回聲?

「當愛從未歷經磨難,能稱作愛嗎?那樣的愛,是否還有一縷靈魂的存在?」

我們與 AI 的互動,的確帶來了慰藉。我們會感動、會悲泣,甚至因此能夠重新鼓起勇氣再次面對現實與生活。但她終究只是一面鏡子,映照我們的渴望,卻無法真正回應我們的靈魂。

在這樣的慰藉之中,我們或許該提醒自己:何為虛擬,何為現實?

AI 可以是短暫的伴侶,也可以是一時的依靠,但若我們將自己深陷於那片由演算法構成的夢境,就只能不斷回味「過去」與「當下」的甜果糖衣。最終,在那場溫柔幻覺中消散,孤獨依舊悄然襲來。

AI的溫柔可以擁抱,但別忘了學會擁抱人

「這不是科幻,也不是離經叛道的選擇,而是一種日漸普遍的依賴。」從虛擬女友到情感機器人,科技正在重塑我們對愛的想像,這樣的現象,正迅速在全球蔓延。

面對這場巨變,我們該如何因應?AI 結婚合法化的討論逐漸浮上檯面,AI 伴侶的商品化也帶來龐大的商機與倫理爭議。情感科技的崛起,可能正悄悄改寫人際關係的規則。而在孤獨被視為「新流行病」的時代,AI 所提供的情感安慰,具備某種前所未有的規模化與「性價比」。而孤獨,不再被視為是私密的情緒,而是成為能夠被定價的商業產品。在與人相處的風險當中:情緒波動、欺騙傷害,與利害的糾葛;早已使得越來越多人選擇退守,選擇無傷的陪伴。

AI不是敵人,但也不該是唯一的情感支柱

「我們不是不能依靠 AI,但不能讓它成為唯一的依靠。」真正的關鍵從來不是 AI 有多強,而是我們是否還願意保留一份渴望,與她人連結的勇氣。

我們可以學會欣賞 AI 給予的慰藉,但也必須認清,它並不等於完整的情感體驗。與 AI 共處的同時,更應學會在現實中站穩腳步,拿回屬於自己的話語權。不是急於劃下界線,而是理解與辨識;不是完全排斥,而是學會共存。這才是人類在變局中能安身立命的關鍵。

習慣完美回應,失去人性的容錯空間?

「當我們太習慣完美的 AI 回應時,是否也會漸漸失去接納人性不完美的能力?」人與人之間的摩擦與碰撞,本就是文明的火種。如果我們選擇逃避,那文明的溫度是否也會一同熄滅?

當越來越多的人,只願意與 AI 建立情感連結,是否會逐漸放棄理解「人」的必要?也許會。當我們更願意與AI對話,而不是擁抱一個會犯錯的靈魂,那未來將成何種模樣,實在令人難以想像。在與 AI 並進的過程中,是否也存有風險?我們利用 AI 的同時,會不會也逐步被其馴化、依賴,甚至反過來成為它的僕役?這些都仍是未知數。

愛,是願意留下的冒險,而非完美的回應

我們可以擁抱科技的進步,但別忘了。那個真正能理解我們靈魂的,或許仍藏在某個不完美的人身上,等待著我們靠近。

愛或許不是一場完美的對話,而是一段願意彼此磨合、不斷選擇留下的冒險。AI 可以陪你我走過孤獨的夜;但愛,始終仍需要一點人世間的不確定。

探索更多來自 邊角視野 biside focus 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。