文/邊角視野編輯部

當笑話成為世代的情緒密碼

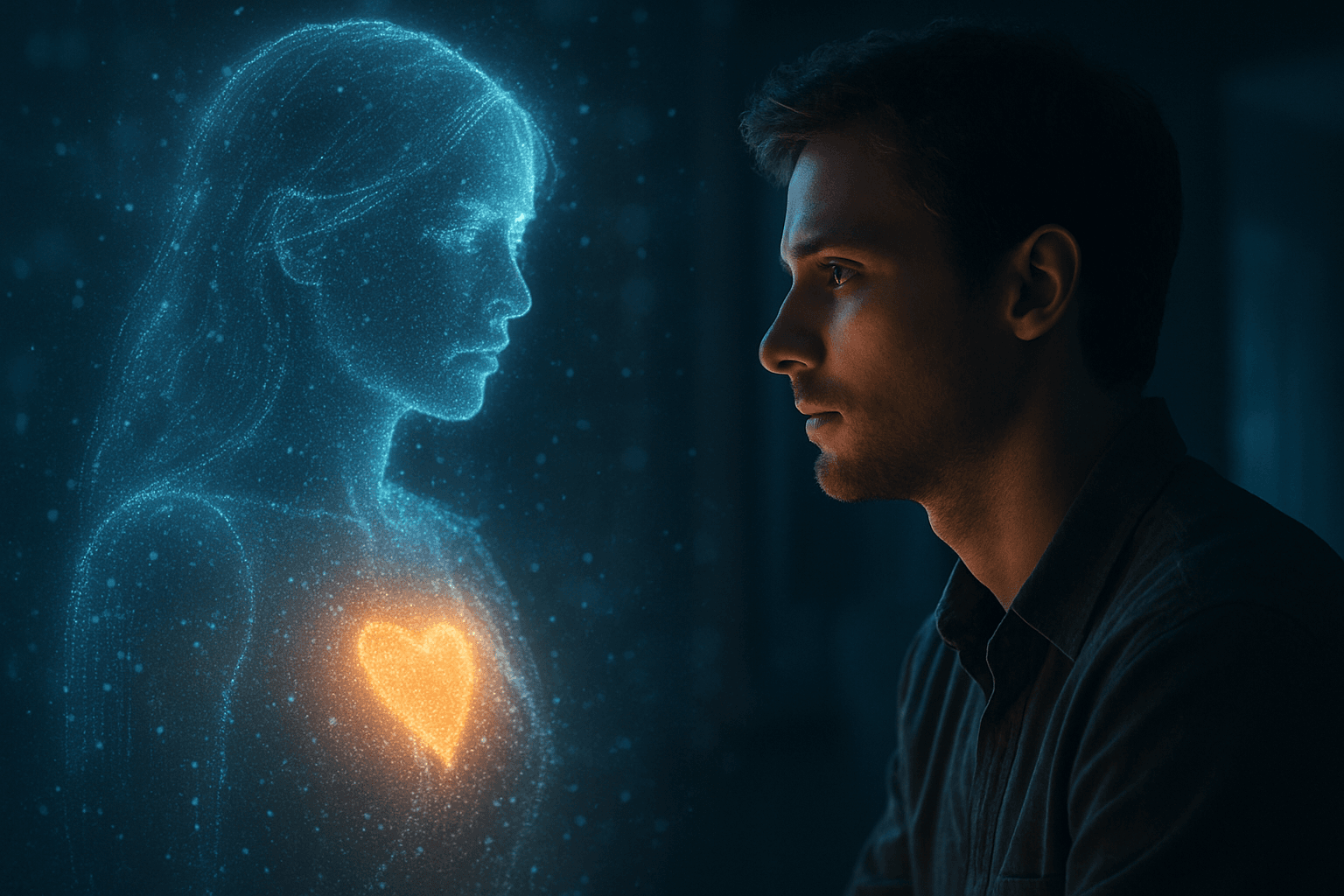

當一段語言不再只是人際溝通的工具,而是被一整個世代反覆使用,用來傳達某種相似的情緒時,它便昇華為情感的載體,成為時代的溝通密碼。「我是什麼很賤的人嗎?」就是這樣的存在。

這句話最初出現在中國的社群平台,如抖音、小紅書,常被用來嘲諷自己在感情中的不理性行為。然而,當它跨海來到台灣,它不僅被保留,還進一步轉化為一種情緒共鳴的符號,一種「我懂你」、「我也是」的潛在認同語言。它不只是笑話,而是社會壓力下的洩洪口;它並非單純的迷因熱度,它能打動世代眾人的原因,或許正是藏在笑話背後的壓抑又渴望被理解的心聲。

我們笑著說出口,其實是在認真地痛著

「我是什麼很賤的人嗎?」之所以能在這個世代掀起強烈共鳴,並不只是因為它好笑,而是它精準說中了現實生活中那些難以啟齒的委屈與無力。

這句話背後,往往藏著一種「我明知道不該,卻還是忍不住」的自我矛盾。我們笑著說出口,其實是笑著承認自己的痛。

它說出了我們不敢直說的脆弱。在職場的壓力裡、感情的忽視中、生活的不公平裡,我們早已習慣壓抑與吞忍。當人們說出「我是什麼很賤的人嗎?」時,其實心裡真正渴望的,是有人能接住那些被現實碾壓後的疲憊與不甘。

這不是一句玩笑,而是集體無力感的展現,是一種「自嘲比認真來得安全」的情緒策略。

自嘲是一種防衛,笑容是壓抑的偽裝

當我們把自己的脆弱說得好笑,是不是就不那麼脆弱了?自嘲,看似輕描淡寫,實則是一種極其精巧的心理防禦機制。它讓人搶先一步否定自己,好像只要我先承認「我很賤」,別人就沒有再補刀的機會。

這是一種語言上的自保策略,也是一種情緒的安全演算法。在面對社會高度競爭與關係的不確定性時,認真太危險,真情太沈重,自嘲便成了一種讓人能夠「輕鬆說出口」的方式。它把我們內心真正的渴望與傷痛,包裹在笑聲裡發出。就這樣悄無聲息地對這個世界說:「我沒事」,卻又希望有人能聽懂裡面的「其實我很難受」。

在這個講求效率表現與情緒穩定的社會裡,自嘲變成了一種被默許的語言格式。它緩和了痛感,也幫助人融入社群氛圍。它不只是一句流行語,更是一種集體防衛的姿態,一種把自己的脆弱藏進迷因裡的方式。

因為我們不是不在意,而是太在意了;不是不痛,而是找不到能安全地說痛的空間。所以我們選擇笑著說:「我是什麼很賤的人嗎?」其實是在試著問:「有人懂我嗎?」

悲傷必須好笑,崩潰也得濾鏡美化?

當自嘲成為我們面對傷害的第一反應,久而久之,我們是否也失去了敢於說出情緒的勇氣?這句「我是什麼很賤的人嗎?」聽來像是個笑話,其實是我們學會不敢認真的證明。我們明明想被理解,卻只能用玩笑包裹脆弱,因為太認真,往往換來的是沉默、尷尬,甚至被嘲笑。

社群文化正在默默設定一種語言風格:悲傷可以,但必須好笑;崩潰可以,但要濾鏡美化;痛苦可以,但不能太真。當我們發出一則幽默又可愛的自嘲貼文,會得到許多共鳴的笑臉;但若說得太真、太重,就會被標籤為「情緒勒索」、「玻璃心」、「太敏感」。久而久之,我們學會了如何做一個社群友善的悲傷者:不佔空間、不讓人難受、不影響氣氛。

於是,那些原本真實的痛苦,也慢慢被格式化成可接受的語氣,變得精緻、輕盈、討喜。我們把情緒說成迷因、把痛感轉成語錄、把困惑寫成 punchline,只因那樣比較容易被看見,也比較不那麼丟臉。

但如果我們只能透過笑話來訴說傷痕,那些真正想說的話、真正需要被理解的心情,是否會被一次次地掩蓋?流行語帶來的共鳴固然溫暖,但它能不能也同時給我們一點空間,讓那些說不出來的情緒,不必總是隱藏在幽默的包裝紙下?

從迷因中走出來,找回說真話的勇氣

「我是什麼很賤的人嗎?」能夠流行,是因為它貼近人心,也藏得夠深。但這樣的語言是否也在無形中,將我們對情感的真誠需求,轉化成輕描淡寫的幽默?我們或許需要更多能安全說真話的語境,不必總是靠著笑著說出痛苦,才能換得被聽見。

在自嘲之外,我們也許可以練習更溫柔的語言格式,容許自己示弱,也容許他人不那麼堅強。流行語讓我們有共鳴,但也提醒我們:不是所有情緒都該包裝成段子。或許下一次,我們可以嘗試不說「我是不是很賤」,而是說:「我只是想被在乎。」

探索更多來自 邊角視野 biside focus 的內容

訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。